Muore Salgado, ma i suoi alberi e le sue foto sono eternità

Muore Salgado, ma i suoi alberi e le sue foto sono eternità

di Alex Vigliani

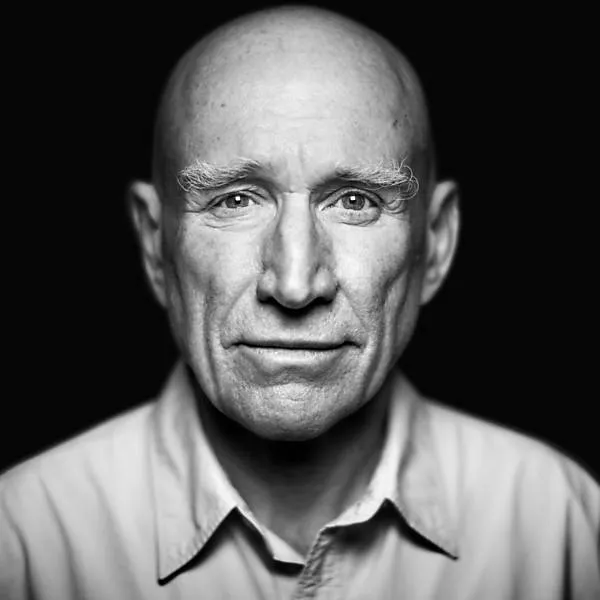

Ci lascia Sebastiao Salgado, l’uomo che ha raccontato le diseguaglianze, la guerra e che ha combattuto per un mondo più umano e attento alle tematiche ambientaliste. Ci lascia l’uomo che ha insegnato che dalla distruzione può nascere la speranza.

Ci lascia il fotografo dei poveri e della crisi ambientale.

Non è un caso che muoia in questo terribile periodo, in cui le fiamme del genocidio sembrano essere ritornate ad ardere. Ma non muore perché si è arreso, muore per lasciare la sua memoria ancora più impressa perché se oggi si celebra la fine terrena dell’uomo, la sua opera invece resta intatta, invincibile e anzi – come solo la morte sa fare per i grandi uomini – avrà più lustro e conoscenza anche tra quelli che oggi muovono guerra per il mondo.

Nato nel 1944 in Brasile, nel 1969 si trasferisce in Francia in fuga dalla dittatura. Nel corso della sua carriera, iniziata nel 1973, il fotografo ha visitato più di 100 paesi osservando con i suoi tempi la dignità dei poveri. Lo ha fatto partendo da quell’Africa che gli è rimasta per sempre nel cuore sopra ogni altro luogo. E la dignità era anche nelle sue grandi parole. In un’intervista a Repubblica spiegava: “Anche quando sono stato nei campi profughi non ho fotografato gente povera o disperata, ma persone. Io non ho mostrato i misera

bili, ma gente che viveva in equilibrio e poi ha perso la casa, la terra e cercava un altro luogo dove vivere”.

Salgado è parte della storia della fotografia umanitaria.

Ci lascia, tra gli altri, Sahel: l’homme en detresse (1986), un reportage sugli effetti devastanti della siccità in Africa; Other Americas (1986), An uncertain grace (1990); Workers, un’archeologia sul lavoro manuale (1993) eTerra, un intenso e toccante omaggio alla popolazione rurale brasiliana senza terra.

Nel 1994 è testimone dell’esodo della popolazione tutsi dal Rwanda verso la Tanzania, ma anche verso Burundi, Congo, Uganda. Percorre a ritroso le strade piene di gente e di morti per arrivare alla periferia di Kighali. La sua fotografia diventa testimonianza umana e politica della condizione umana. Nel 1995 ritorna in Rwanda per seguire gli hutu che rientrano in patria. La sua fotografia è un documento storico eccezionale che descrive il male. Un male che ritorna, un male che lo destabilizza quando i Tutsi vengono massacrati a colpi di mazza chiodata e machete.

Torna in Brasile a Minas Gerais e trova la trasformazione, la distruzione del paesaggio da parte dell’industrializzazione. Così sul finire degli anni ’90 comincia a dedicarsi alla devastazione dell’ambiente. Nel 1998 fonda assieme alla moglie Lelia Wanick Salgado l’Instituto Terra, un’organizzazione ambientalista che prende spunto da come Minas Gerais, paese natale di Salgado, fosse stato devastato dall’attività umana. Marito e moglie si lanciano così anima e cuore nel sogno, nell’utopia di ricreare la foresta che un tempo esisteva, ripristinando un paesaggio degradato. Raccolgono semi, piantano milioni di alberi, attirano decine di tecnici agrari di alto livello. Il contatto con la natura stimola il Salgado nuovamente fotografo ed ecco nel 2013 nascere Genesis e nel 2021 Amazonia.

Torna in Brasile a Minas Gerais e trova la trasformazione, la distruzione del paesaggio da parte dell’industrializzazione. Così sul finire degli anni ’90 comincia a dedicarsi alla devastazione dell’ambiente. Nel 1998 fonda assieme alla moglie Lelia Wanick Salgado l’Instituto Terra, un’organizzazione ambientalista che prende spunto da come Minas Gerais, paese natale di Salgado, fosse stato devastato dall’attività umana. Marito e moglie si lanciano così anima e cuore nel sogno, nell’utopia di ricreare la foresta che un tempo esisteva, ripristinando un paesaggio degradato. Raccolgono semi, piantano milioni di alberi, attirano decine di tecnici agrari di alto livello. Il contatto con la natura stimola il Salgado nuovamente fotografo ed ecco nel 2013 nascere Genesis e nel 2021 Amazonia.

E tutto questo, tutta questa fantastica e incredibile vita dedicata agli ultimi, è raccontata nel 2014 da Wim Wenders con il figlio di Salgado ne “Il sale della Terra”.

Da tempo Salgado, dopo cinquant’anni di carriera, aveva ormai abbandonato la macchina fotografica, conscio e sereno di un tempo che inesorabile avanza ma io so per certo che ne avesse avuto ancora la forza sarebbe stato a Gaza. Ancora una volta a testimoniare l’odio, il genocidio, la distruzione.